こんにちは。ブルーベル代表 市村幸美です。

レビー小体型認知症の病理学的変化シリーズの最終回になります。最後は神経伝達物質と、薬、そのほかの補足などをまとめて説明します。

最後までお付き合いのほど、よろしくお願いします。

神経伝達物質はどうなる?

アルツハイマー型認知症は、神経伝達物質のアセチルコリンが減少するんでしたよね。覚えてますか?

ではレビー小体型認知症はどうなるのでしょうか?

ドパミンとアセチルコリンの両方が減少する

結論からいうと、レビー小体型認知症ではドパミンとアセチルコリンの両方が減少します。ドパミンの減少についてはこちらの記事で説明しました。

復習すると

こういうことです。

では、アセチルコリンについてですが、こちらもおさらいしましょう。

アセチルコリンは認知機能との関係が深い神経伝達物質です。

アセチルコリンの放出に関係するマイネルト基底核という脳の部位があります。マイネルト基底核はコリン作動性ニューロンが多く存在します。レビー小体はこのマイネルト基底核にも現れて神経細胞を壊していってしまいます。

アルツハイマー型認知症でもマイネルト基底核の神経細胞が脱落しますが、アルツハイマー型認知症よりもレビー小体型認知症の脳のほうが神経細胞の脱落が多いそうです。

だからドネペジルが適応

レビー小体型認知症でもドネペジルが保険適応になっていますよね。それは、このようにレビー小体型認知症でもアセチルコリンが減少するためというのがお分かりいただけたかと思います。

補足

脳の萎縮について

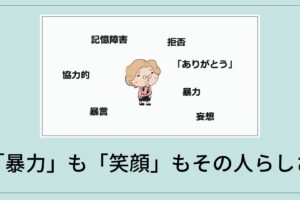

レビー小体型認知症でも大脳皮質の神経細胞が死滅していくので、脳は萎縮しますがアルツハイマー型認知症と比較すると軽度です。

海馬の萎縮も軽度なため、アルツハイマー型認知症のような記憶障害は中期あたりまでは目立ちません。

パーキンソン病における脳の変化

パーキンソン病の病理変化の仮説で『Braak 仮説 』というのがあるそうです。

Braak 仮説

①末梢自律神経から始まり延髄そして中脳黒質へ伸展する経路

②嗅神経から始まり辺縁系へ伸展する経路

という2つの経路ががある

・・・とされています。

ですが、この過程がレビー小体型認知症とパーキンソン病で同じかどうかはよくわかっていないようです。

レボドパについて

レビー小体型認知症では、レボドパというパーキンソン病の薬を飲んでいる人がいると思いますが、レボドパはドパミンを増やすための薬になります。

もう少し詳しく説明知ると、レボドパはドパミンの前駆物質になります。

と思いますよね。

ところが、脳には血液脳関門という、脳に入る物質に制限をかけている場所があり、ドパミンはそこを通ることができないのです。

ですので、そこを通り抜けることができるドパミンの前駆物質であるレボドパという形で薬として使われています。

ただパーキンソン病と比較すると、レボドパの効果は劣るといわれています。

※私は薬は得意ではないので、近くに薬剤師さんがいたら是非薬剤師さんに詳しく教えてもらってくださいね!

まとめ

1.レビー小体型認知症ではドパミンとアセチルコリンの両方が減少する

2.マイネルト基底核にレビー小体が現れるためアセチルコリンが減少する

3.アルツハイマー型認知症と比べると海馬の萎縮は軽度である

現在募集中のメニュー