こんにちは ブルーベル代表 市村幸美です

先日パソコン内の書類を整理していたら、8年前に作った事業計画書が出てきました。当時本屋さんでみつけたマンガでやさしくわかる事業計画書を参考に作ったんです。

その存在をすっかり忘れていたのですが、結構本格的にパワーポイントでつくり込んでて(笑)

改めて読んだらびっくりするぐらいブレてなくて、自分でも驚きました。事業計画書の存在は忘れていたけれども、当時かなり時間をかけて作ったのでその事はきちんと脳に残っていたんだなと思いました。

1ヶ所だけ違ったのは、当時は「熱意」が大切みたいなことを書いていたこと。今は熱意はいらないと思ってるwww

これからもきっと変わらずにこのまま進んでいくんだろうなぁと思っています。

・

さて、今日は

「お互いが楽になる」ことを選択することは手を抜くことではない

ということをお伝えしようと思います

私は日本終末期ケア協会でアドバイザーをやらせていただいているのですが、終末期ケア専門士さんだけが参加できる学びLaboというzoomイベントで、代表理事の岩谷さんと対談をしたなかで、この話題になったので、ブログでも少し触れていこうと思います。

私はいつも「ケアを受ける側もケアをする側もお互いが楽になる認知症ケア」というのを発信しているわけなんですが

楽になるという表現が

手を抜くというように感じて罪悪感を感じてしまう人がいるんだなーと気づきました。

自分だけが楽になる行動だったら、それは手を抜くってことになると思う

わかりやすい例でいうと

トイレに行きたいという訴えがあって

トイレ誘導がめんどくさいからそのままにした

みたいな場合、これは手抜きですよね。認知症の人は全然楽になってないから。(手抜きというより、虐待だけどね)

お互いが楽になる

というのはもちろん答えはないし

そのときどきの状況によって違います

ただこんな場合はどうでしょうか?

認知症の人はご飯を食べたくない!と言っていて

介護する側も強引に食事介助するようなことはしたくない!と思っている場合

この場合、ご飯を食べない(食べさせない)というのがお互い楽になる選択ですよね

でも現場では、そうはいってもご飯を食べさせないなんて・・・、栄養状態が悪くなったらどうしよう・・・という思いがグルグル回って、シンプルに考えることができなくなりますよね

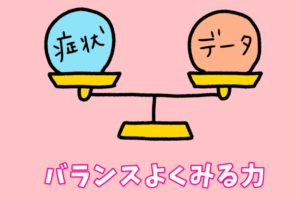

本当は答えはシンプルなのに、「医療・介護としての正しさ」「わかりやすいケア」を求めてしまい、お互いが楽になる選択って実はなかなかできないものなのです。

この学びLaboでも伝えましたが、やらないってものすごく難しいんです

やりたくない、でも、やってしまう

これって矛盾しているようだけど、罪悪感を感じたくない、という自分の気持ちが勝ってしまうんですよね、きっと。

私もそうだったから、本当ーーーーによく分かります

罪悪感を感じるぐらいならやったほうが楽なんですよ

これは、個人だけの考え方ではなく、与えることがケアという私たちに染み込んでいる信念みたいなものが、壁になっているのかなと思っています

このあたりのことは書いたこちらの記事に書いています!

長文ですが、読んでみてください

さて、今日の夜も学びLaboです!

楽しみーーー!!!

では、またーーー

のコピー-300x200.png)