こんにちは ブルーベル代表 市村幸美です

さて、 前回のブログでははHDS-RとMMSE-Jを整理してみました。今日はひとつひとつのの項目をもう少し詳しくみていきましょう。

HDS-RとMMSE-Jの共通項目

まずは共通項目の部分から確認していきます。

時間の見当識・場所の見当識

「今日は何年の何月何日ですか? 何曜日ですか?」

「私たちが今いるところはどこですか?」

ここは時間や場所の見当識について確認をしています。アルツハイマー型認知症では、ここが障害されやすいとされています。

即時再生

「これから言う3つの言葉を言ってみてください。あとの設問でまた聞きますのでよく覚えておいてください。」

記憶には即時記憶と近時記憶、遠隔記憶がありましたね。ここの設問は即時記憶について確認しています。 即時記憶は近時記憶よりもほいされるため、この設問は正解率が高いと言われています。ですのでこの設問ができないと認知症が高度の可能性が考えらるといわれています。

計算

「100から7を順番に引いてください」

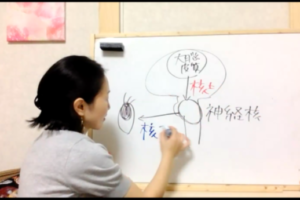

情報を取り込む→記憶→脳内で処理→アウトプット、という流れになりますね。

計算は前頭葉(とくに前頭前野)が主体となって脳の中で処理が行われているので、この検査では前頭葉の機能を判断しています。アルツハイマー型認知症では進行とともに大脳皮質の代謝・血流低下がみられます。その低下が前頭前野に及ぶと計算能力が低下することにもつながるようです。

ちなみに単純なかけ算などの計算は長期記憶として残っていることもあるようです。

遅延再生

「先ほど覚えてもらった言葉をもう一度言ってみてください」

覚えてもらった3つの言葉を想起できるかを判断します。

設問から数分が経過しているので近時記憶になりますね。近時記憶は海馬が関係し、アルツハイマー型認知症は海馬や海馬周辺の萎縮からはじまることがわかっています。

ですので、この設問が不正解だとアルツハイマー型認知症の可能性が高いといわれています。

HDS-Rのみ

次にHDS-Rのみにある項目について確認しましょう!

年齢

「お歳はいくつですか?」

HDS-Rの1番最初の設問になります。 ここは記憶力を判断します。

数字の逆唱

「これから言う数字を逆から言ってください」「6-8-2」「3-5-2-9」

逆唱は

数字全体を聴覚的に憶える

↓

頭のなかに数字を描く

↓

後ろから読む

というのが脳内で行われていますが、数字を覚える記銘力と頭の中で構成を変える頭頂葉の機能が関係しているそうです。ここでは頭頂葉の機能も評価しているようです。

物品再生

「これから5つの品物を見せます、それを隠しますので何があったか言ってください」

視覚からの情報を記憶→言語でアウトプット

この設問は後頭葉や側頭葉、頭頂葉などさまざまな機能が複合されています。 ↓

言葉の流暢性

「知っている野菜の名前をできるだけ多く言ってください」

これは知識や記憶力を調べる設問ではなく、言葉がどのくらいスラスラでてくるかという言語の流暢性流を判断するものになります

MMSEのみ

次にMMSE-Jのみにある項目について確認します!

物品呼称

時計を見せながら 「これは何ですか?」

鉛筆を見せながら 「これは何ですか?」

視覚からの情報を記憶し正しい名称が言えるかを判断します。

文の復唱

「今から私がいう文を覚えてくり返しいってください。 『みんなで力をあわせて綱を引きます』」

言われた言葉を間違えることなく記憶できるかの判断です。。長文に対する即時記憶の評価となります。

口頭指示

「今から私がいう通りにしてください。

「右手にこの紙を持ってください。それを半分に折りたたんでください。 そして私にください」

言語による3つの指示を理解して、その通りに実行してもらいます。 言われた言葉を理解する力とその内容を行動に移す機能を判断します。

書字指示

「この文を読んで、この通りにしてください」

書いてある文章の理解と、その内容を実行できるかどうかを判断できます。 文章を理解する力とその内容を行動に移す機能を判断します。

自発書字

「何か文章を書いてください。どんな文章でもかまいません」

文章の構成能力を判断する設問になります。

図形模写

「この図形を正確にそのまま書き写してください」

↓ このような立体図形の模写をしてもらいます

空間認知能力を判断する設問です。頭頂葉が関係する部分です。アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症ではここが難しくなります。

・

以上、簡単ではありますが、少し整理ができたかなと思います。

口頭の設問だけのHDS-R、書く作業のあるMMSE-Jという違いはありますが、どちらも共通して言えるのは、

・視覚に問題がない

・聴覚に問題がない

・検査に対して協力的である

などが挙げられます。

本人がやりたくないのに無理にやってもいい点数は出ないでしょうし、過度に緊張すると普段は言えることが言えなかったりということもありますので、精神的なコンディションも影響すると思います。

直接的なケアでどう活かす?

現場で直接ケアにあたる看護職や介護職がこのような検査を実施する事はないと思いますが、どのような検査を受けて認知症だと診断されたのか(または診断がつかなかったのか)を知ることは、無駄にならないと感じています。

検査の内容だけじゃなく、この設問によって何を評価しているのか?というところがわかると検査の点数だけではなく、その人の認知機能を把握することにつながります。

また点数だけで判断できないと言われていますし、私もそう感じています。「1点でもナイナスがあれば、注意して経過観察をすべき」という専門医のお話を聞いたことがあります。

例えばHDS-Rが23点だった場合、カットオフ値には引っかかりませんが、不正解だった− 7点が遅延再生や物品再生だったりすると、アルツハイマー型認知症の可能性は否定できませんよね。

サマリーやフェイスシートなどの情報では、検査の点数だけが記載されていることがほとんどだと思うので 簡単ではないと思いますが、 実際に施行した検査の用紙が見れると良いかなと思っています。

今回の記事がお役に立てると嬉しいです!

では、またーーー

」

」