今日はいただいた質問にお答えさせていただく記事になります。

そういえばブログで質問にお答えするのですっごい久しぶりです!

いつも言っていますが、ワタクシ、質問を解決することはできません!

堂々と言っちゃう笑

解決はできませんが、アセスメントやケアのヒントになるような事をお伝えできたらいいかなと思ってます!

・

ご質問はこちらです。

先に結論を言うと、この対応で間違ってないと思います。

これで終わってしまっては意味がないので、もう少しこのような場面でどのようなアセスメントしていけばよいか考えていきましょう。

このような場面はよくあると思いますので、似たようなケースも含めてアセスメントの視点について考えていきます。

どのようなことが考えられるのか?

身体面から考えられること

まず身体面から考えましょう。

糖尿病ということですので、まず低血糖の可能性はないのか?という視点が1つポイントになるでしょう。

これは以前聞いたケースで、ご飯を食べたのにお腹がすいたと訴えるのは認知症の症状だと決めつけていたばっかりに、低血糖を見逃していたというケースがありました。

低血糖だけではありませんが、身体症状訴えたときに認知症の症状だと誤って認識をしてしまって疾患への介入が遅れる場合というのはよくありますので、注意したいですね。

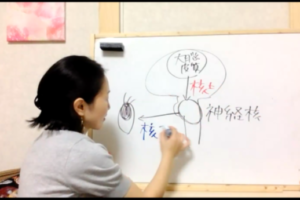

次に脳の気質的変化から考えると、満腹中枢の機能低下が挙げられます。

満腹中枢は、脳の視床下部に存在します。認知症ではこの満腹中枢の機能が低下することによって満腹感が得られないということがあるようです。

「納得する」のと、「満腹感を得る」というのは別物ですので、すぐに怒り出すのは仕方ないかなと思います。

太るから夜遅い時間に甘いものを食べるなんてよくないと分かっていても、食べたい気持ちが収まらないのと同じです笑

どう対応するか?

食べたい気持ちはせず忘れさせるのは無理笑

セミナーなどではいつももう少し詳しく説明しているのですが、簡単に言ってしまうと、お腹空いてる気持ちを忘れさせようとするのは無理だと思ったほうがよいでしょう。

また、このようなときに「違うことに関心を向けさせ気持ちをそらす」というセオリーがありますが、ハッキリ言って無理です。

よほどのコミニケーションスキルがない限り、他のことに関心を向けさせるのは難しいですよね。

私はコミニケーションスキルがないので、「あなたの話なんかどうでもいいのよ!!!怒 早くご飯持ってきなさいよ!!!怒怒」といつも怒られてましたから

まー当たり前ですよね。だって、食欲ですよ?笑 生理的欲求ですよ?マズローの一番下の階層ですよ?

塗り絵じゃ無理ですよね(昔の自分に反省・・・)

状態を整理してアセスメントする

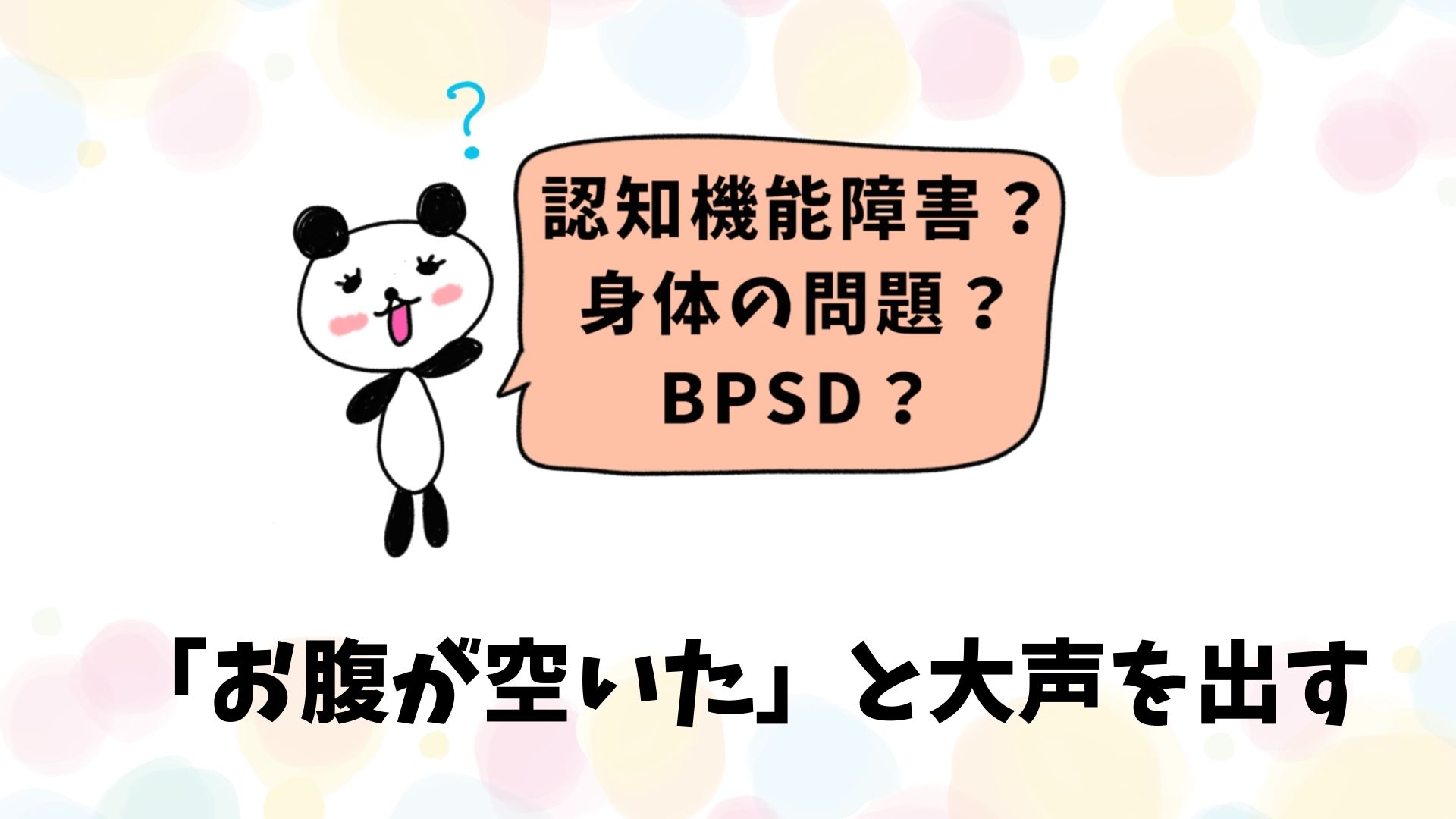

アセスメントとしては、空腹感と大声は別で考えたほうがいいかもしれません。

「お腹がすいて大声を出す」

これをひとくくりにして行動・心理症状(BPSD)と捉えがちですが、お腹が空くはBPSDではないですよね?

食事を食べたばかりだったとしてもで本人が空腹を感じているのであれば空腹です。

大声を出すのがBPSDですよね?

認知症の症状はすべて繋がっていますが、認知症の人の行動を専門的にアセスメントするときは、脳の器質的な障害から起こっている症状なのか、身体的な問題なのか、認知機能障害なのか、行動・心理症状(BPSD)なのかというように整理をしていくと全体像がつかみやすくなります。

介護現場では抗精神病薬へのアレルギー(?)みたいなものが強いような印象がありますが、大声が続くようならば、抗精神病薬の処方も考えてもらってみてもいいかもしれませんね。

センスが良い医師に抗精神病薬を処方してもらうと本当に良くなりますから!

食べさせる

また糖尿病ということなので難しいのかもしれませんが、「食べさせる」のが1番手っ取り早いです。

この質問いただいた方の対象となっている利用者さんの糖尿病の程度は分かりませんが、最近は高齢者の糖尿病の数値目標はかなり下がっています。

中等度以上の認知症がある場合、HbA1cの目標値は8.0%未満(使用している薬剤によっては8.5%未満)になったことで高齢者の血糖コントロールが緩くなったようです。

昔は糖尿病があれば厳しい食事制限がありましたが、今は低血糖を予防するということがかなり重要視されているので、かかりつけに相談すると「このぐらいのカロリーだったら食べさせていいよ」と話す先生も多いですし、なかには「カロリーとか気にしないでどんどん食べさせて」と言う医師もいます。

高血圧でも同じで、高血圧の程度や医師の考え方にもよりますが、「食事を食べないくらいなら塩分強めにしてもいいから食べさせて」という先生もいます。

時代とともに疾患に対する治療の考え方や目標が変わっているので、情報収集をしておくと選択肢が増えるのではないかと考えます。

あきらめる

対応としては、あきらめて大声を出させておくというのもひとつでしょう。

えーーー??と思うかもしれませんが仕方がないです。

自分たちにとって不都合な事をなんとか解決したい!という気持ちはわかりますが、対人関係を仕事にしている以上、どうにもならない部分もあると受け止めていくことも専門職として大事だと考えています。

・

全く解決にはなっていませんが、私なりの考えをお伝えさせていただきました。

参考になれば幸いです。

感激しました!

何度も読み返して

職員同士で共有します。

アセスメントの仕方ももう一度

いろんな観点で考えて

利用者さまの心身の安定を

目指したいなと思います。

本当にありがとうございました。

読んでいただきありがとうございます!

ご質問を頂いたおかげで私も改めていろんな視点で考えることができました。

認知症ケアは目に見える結果が出にくく達成感を感じにくい部分がありますが、プロセスは絶対無駄にはならないと思っています。

コメントいただきありがとうございました!